インプラント治療について

快適な口腔環境を取り戻したい方は、インプラント治療をご検討ください。

インプラント治療には歯科用CTが必要

インプラント治療のメリット

審美性に優れている

インプラント治療にはセラミックの人工歯を使用します。天然歯に近い色と透明感のため、口を開けたときにインプラントだと気づかれることはないでしょう。

健康な歯を傷つけない

ブリッジは、両隣の歯を削って土台にする必要があります。歯を削ると歯の寿命が縮まるので、可能な限り削らないでおきたいところです。インプラント治療は、歯を失ったところにインプラント体を埋め込むだけなので、周りの歯を削る必要はありません。

顎の骨が痩せない

入れ歯やブリッジは顎の骨に埋入するものではないので、顎の骨への刺激が減って痩せてしまいます。

顎の骨が少なくなると、将来的にインプラント治療を受けようと思っても受けられなくなる可能性があります。インプラント治療は、顎の骨にインプラント体を埋め込むことで刺激を与えられるので、顎の骨が痩せません。

インプラント治療の流れ

STEP1.治療計画

STEP2.1次手術

STEP3.治癒期間

インプラント体と顎の骨が結合するのを待ちます。3~6ヶ月程度の安静期間が必要です。

STEP4.2次手術

STEP5.人工歯の装着

骨が不足している場合のインプラント治療

しかし、歯周病などが原因で顎の骨が痩せてしまった場合は、インプラント治療を受けることができません。

そこで当院では、顎の骨を増やすことでインプラント治療を行えるようにする骨再生療法を行っております。

GBR(骨誘導再生法)

GBRは、インプラントを埋め込むところの骨が足りない場合に、別の部位から骨を採取して補う方法です。また、骨補填材料を使用して骨の厚みを増やすことも可能です。

ソケットリフト

上顎洞の下の骨に骨補填材料を入れて、上顎洞底を押し上げることで骨の高さを作ります。骨ができるまでには4~5ヶ月ほどかかることがデメリットですが、身体への負担が少ないというメリットもあります。

サイナスリフト

上顎洞の横の歯茎をめくって上顎洞を露出させます。上顎洞を持ち上げて作ったスペースに骨補填材料を入れます。約6ヶ月でインプラント治療を受けられるだけの骨が作られます。

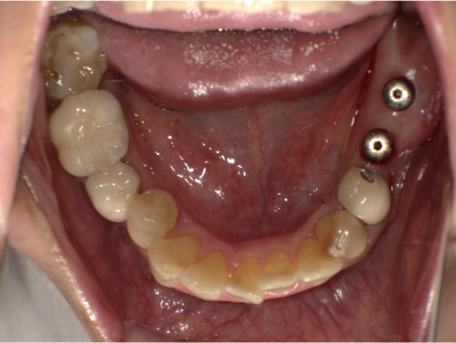

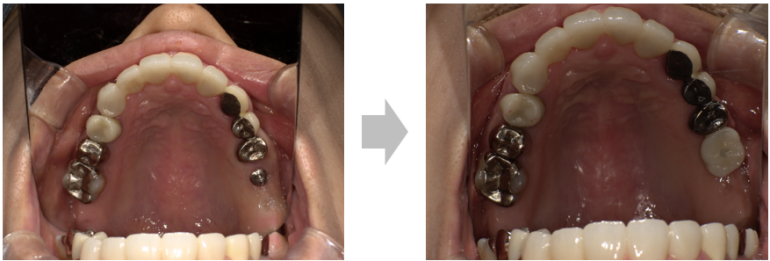

インプラント治療の症例

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 来院時の主訴 | 奥歯に歯がなくて左側で物が噛めない |

| 医院での対応や治療方法 | インプラント治療 |

| 通院期間 |

5ヶ月 |

| 来院回数 | 6回 |

| 治療費の総額 | ¥428,000円 |

| リスクと副作用 |

痛み・腫れ・被せ物がはずれたり割れたりする可能性・インプラント周囲炎によってインプラント体の脱落の可能性があります。 |

インプラントのQ&A

インプラント治療は完了するまでどの程度期間がかかりますか?

治療期間の目安は約4か月~1年です。

ただし、インプラントを埋入する部位の骨の状態(硬さ・量・形態)や埋入位置、口腔内全体の環境によって個人差があります。 近年、「その日から噛める」といった広告も見かけますが、インプラントは体内に埋め込む“人工の臓器”に近い存在です。長く安定して使い続けるためには、無理のない計画と経過観察が欠かせません。 インプラント体が顎の骨としっかり結合(骨結合)するまでには一定の時間が必要です。焦って負荷をかけるとトラブルの原因になりかねません。生涯のうちのわずかな準備期間と捉え、慎重に進めることが最も大切です。 ※詳細な期間は精密検査後、患者様ごとにご説明いたします。

インプラント治療は痛いですか?

手術中に痛みを感じることはほとんどありません。

インプラント手術では、歯を抜くときや神経の治療で使うのと同じ局所麻酔を使用します。 しっかりと麻酔が効いた状態で行いますので、手術中に痛みを感じることはありません。 ただし、麻酔で痛覚は抑えられていても、振動や響くような感覚は残ります。これは「痛み」とは異なるものですので、ご安心ください。 手術後は麻酔が切れると、軽い痛みや腫れを感じることがありますが、多くの場合は処方される痛み止めで十分にコントロール可能です。 また、どうしても手術への恐怖心が拭えない方には、静脈内鎮静法(リラックス麻酔)をご用意しています。ウトウトとリラックスした状態で治療を受けられますので、安心してインプラント手術を受けていただけます。

インプラントの寿命はどのくらいですか?

一般的には、10年後の残存率は90%以上です。

インプラントの寿命は一概に「何年持つ」と言い切れるものではありません。 お口のケアや定期的なメンテナンスの有無、インプラントの形態や埋入位置、骨の状態、かみ合わせなど、さまざまな要因によって大きく左右されます。 一般的には、10年後の残存率は90%以上と報告されています。 長持ちさせるためのポイントは、以下の通りです。

・定期的なメンテナンスを受けること

・毎日の丁寧なセルフケア 禁煙を心がけること

・丈夫な骨を維持するための栄養管理と適度な運動

これらを実践することで、インプラントはより長く快適に使用することができます。 入れ歯やブリッジと比べても、インプラントの残存率は非常に高く、長期的に見ても優れた治療法といえます。 ぜひ定期メンテナンスを欠かさず受け、インプラントを一生もののパートナーとして大切にしていきましょう。

デンタルローンについて

インプラント治療は保険適用外の治療となるため、比較的高額となることがあります。その際に少しでも患者様の負担を少なくお支払いが出来るように当院では『デンタルローン』をご用意しております。

デンタルローンとは?

デンタルローンとは、歯科治療のために利用できる医療専用の分割払い制度です。 インプラントやセラミック治療、矯正治療など、保険が適用されない自費治療は費用が高額になる場合があります。その際、一度に大きな金額を用意するのが難しい方に向けて、金融機関や信販会社が提供するローンを利用し、毎月一定の分割払いで治療費を支払うことができます。

特徴

・高額な治療費を分割で支払える

治療費を一括で払う必要がなく、月々の負担を軽減できます。

・医療費控除の対象になる場合がある

自費治療であっても、年間の医療費合計によっては医療費控除を受けられることがあります。

・利用可能な治療の幅が広い

インプラント、矯正治療、審美歯科治療など、幅広い自由診療に対応しています。 支払い回数や金額を選べる 3回~最長84回程度まで、ライフスタイルに合わせて無理のない返済プランを設定可能です。

注意点

・信販会社の審査が必要となります。

・金利や手数料が発生します。

インプラント1本をデンタルローンでお支払いした場合のシミュレーション

当院でインプラント治療をお受けいただいた場合にかかる費用は451,000円です。(症例によっては前後することがあります。)

上記の金額をデンタルローンでお支払いする場合のシミュレーションを下記に掲載します。

| 18回払いの場合 | |

|---|---|

| 初回月お支払い額 | 26,936円 |

| 2回目以降のお支払い額 | 25,900円 |

| 分割手数料 | 16,236円 |

| お支払い総額 | 467,236円 |

| 36回払いの場合 | |

|---|---|

| 初回月お支払い額 | 13,975円 |

| 2回目以降のお支払い額 | 13,400円 |

| 分割手数料 | 31,975円 |

| お支払い総額 |

|

| 60回払いの場合 | |

|---|---|

| 初回月お支払い額 |

|

| 2回目以降のお支払い額 | 8,400円 |

| 分割手数料 |

|

| お支払い総額 | 504,488円 |

医療費控除について

当院での歯科治療費は、条件を満たせば「医療費控除」の対象となります。

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告をすることで所得税が一部戻ってくる制度です。

医療費控除の対象となる歯科治療

-

・保険診療の治療(虫歯・歯周病治療、抜歯など)

-

・自費診療でも「治療を目的としたもの」

-

・インプラント

-

・咬み合わせや発音改善を目的とした矯正治療

-

・セラミックやクラウン(機能回復を伴う治療の場合)

-

-

・通院にかかる交通費(電車・バス・やむを得ない場合のタクシー)

-

医療費控除の対象とならないもの

-

・ホワイトニングなどの美容目的の施術

-

・見た目改善だけを目的とした矯正治療

-

・自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代

-

医療費控除の目安

-

・ご家族(生計を一にする方)の医療費を合算して申請できます。

-

・1年間(1月~12月)にかかった医療費から、保険金などで補てんされた分を差し引き、

10万円(または所得の5%のいずれか少ない金額)を超えた分が控除の対象です。 -

手続きについて

-

・確定申告の際に「医療費控除明細書」を提出します。

-

・領収書や交通費の記録を保管しておきましょう(5年間の保存が必要です)。

-

医療費控除の計算方法

-

-

①1年間にかかった医療費を合計します

例:歯科治療費 60万円 + 他の医療費 20万円 = 80万円 -

②保険金などで補てんされた金額を引きます

例:保険金などで戻った分 10万円

80万円 - 10万円 = 70万円 -

③「10万円」または「所得の5%」の、どちらか少ない方を差し引きます

例:所得 500万円の場合 → 所得の5%=25万円

→ 10万円と25万円を比べると「少ない方=10万円」を差し引く -

④差し引いた残りが控除の対象額です

70万円 - 10万円 = 60万円(医療費控除額)

⇒この控除額に応じて、納めた税金の一部が戻ります。

-

- ポイント

・ご家族の医療費も合算できます(生計を共にしている場合)。 -

・控除される金額=戻ってくる金額ではありません。実際に還付されるのは税率に応じた一部です。